El problema esencial de nuestra fe es reconocer la necesidad que tenemos de ser salvados y quién es nuestro Salvador. En este sentido, la fe cristiana consiste en profesar que Jesús es el Ungido, el Cristo, el Salvador, porque es el Hijo de Dios, la Palabra eterna del Padre enviada al mundo para salvarnos. Sin embargo, ya desde los primeros momentos de la predicación evangélica encontramos dos posiciones enfrentadas a este misterio.

Por un lado encontramos el llamado error judío, que admite que Jesús de Nazaret es el Mesías que liberará Israel de la opresión de los poderes gentiles pero no lo reconoce como fuente de la gracia que nos justifica ya que creen que el hombre puede cumplir perfectamente la Ley de Dios por sus propias fuerzas y que con ello él mismo se gana la salvación prometida. Por eso los que así pensaban tenían a Jesús por un mero hombre que por su perfecto cumplimiento de la Ley se había liberado de las opresiones humanas y merecía ser hijo de Dios. Esta corriente, al no sentir la necesidad de ser salvados de sus pecados, no espera que el Salvador fuera verdaderamente Dios y se valió de la afirmación insistente del monoteísmo (monarquianismo, modalismo, dinamismo) para negar la realidad de la Trinidad.

Opuesto a este monoteísmo no trinitario y de un Cristo puramente humano pero también fuera de la fe cristiana, surgieron concepciones pertenecientes a un emanatismo neoplatónico con apariencia trinitaria cuyo máximo exponente fue Orígenes.

Sintetizando estos dos errores en una reconversión verbal del error judío con instrumentos conceptuales origenistas fue surgiendo a lo largo del siglo III una nueva corriente que culminaría en el siglo IV en la herejía arriana, para la que Cristo no es ni verdadero Dios ni verdadero hombre ya que lo conciben como una criatura espiritual preexistente –el Logos emanado de Dios pero que no es Dios– que toma cuerpo en Jesús de Nazaret –que no es hombre porque le falta el alma humana–.

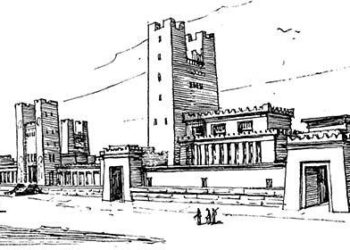

Frente a esta deformación de la fe cristiana surgida en Alejandría aparece la admirable figura de san Atanasio, «celebérrimo en santidad y doctrina, en cuya persecución se conjuró casi todo el mundo», que siendo diácono polemizó espléndidamente con Arrio. Alarmado el emperador Constantino por las disputas entre los cristianos, y más preocupado por la paz política del Imperio que por la paz religiosa, convoca el concilio en Nicea el año 325. Allí triunfa la fe católica de Atanasio, que habla en nombre del obispo Osio, legado del papa Silvestre, y redactan la fórmula de Nicea, que oímos todos los domingos cuando rezamos el Credo, completado con los añadidos en el Concilio de Constantinopla y en símbolos posteriores. «Creemos (…) en un solo Señor nuestro Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido Unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Nacido, no hecho, de la misma substancia que el Padre (“homoousion to Patri”, “consubstancialem Patri”). (…) El cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció, y resucitó al tercer día, subió a los Cielos, y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos».

El próximo 20 de mayo, 1700 años después, la Iglesia católica y el conjunto del mundo cristiano recordarán con gratitud y alegría la apertura de este concilio que, como ha afirmado el papa Francisco, «marcó un hito en la historia de la Iglesia y su conmemoración invita a los cristianos a unirse en la alabanza y el agradecimiento a la Santísima Trinidad y en particular a Jesucristo, el Hijo de Dios, “de la misma naturaleza del Padre”, que nos ha revelado semejante misterio de amor».

Con motivo de este centenario la Comisión Teológica Internacional (CTI) ha publicado un documento titulado «Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. 1700° aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea (325-2025)» en el que, además de recordar el tenor y la significación de este Concilio, saca a la luz los extraordinarios recursos para la evangelización que contiene el Credo y propone una síntesis que puede acompañar provechosamente la profundización de la fe y su testimonio en la vida de la comunidad cristiana.