Walter J. Ciszek (1904-1984) es un norteamericano de origen polaco que fue ordenado sacerdote en 1937 tras estudiar teología y liturgia rusas en el «Russicum» de Roma. Ciszek fue uno de los seminaristas que respondió a la petición que en 1929 hizo el papa Pío IX para que algunos sacerdotes se trasladasen a Rusia tras la Revolución bolchevique. En principio, ante la imposibilidad de entrar en la URSS, el padre Ciszek, jesuita, se instaló en la ciudad polaca de Al’Bertin. Allí vivía y ejercía su ministerio sacerdotal cuando se inició en 1939 la segunda guerra mundial con la invasión de Polonia primero por parte de los alemanes y después de los rusos. En Al’Bertin, con los rusos en el poder, comenzaron las persecuciones, tal y como sucedió en tantos otros lugares, pues la represión del Partido Comunista fue especialmente brutal y meticulosa contra la Iglesia católica. En esos momentos difíciles, Ciszek decidió trasladarse a Rusia con otros emigrados polacos que iban a trabajar a los Montes Urales.

Ciszek vivió de manera clandestina en Teplaya Gora hasta que en 1941, cuando los alemanes declararon la guerra a la URSS, fue detenido acusado de ser espía alemán y del Vaticano. Fue trasladado a Moscú, a la Lubianka, a la temida sede del NKVD (después KGB), donde permaneció cinco años en régimen de aislamiento. Después, fue condenado a quince años de trabajos forzados en Siberia, que pasó en los campos de Kayerkán. Al finalizar la condena, como tantos otros presos, se le prohibió vivir en las grandes ciudades soviéticas y se trasladó primero a Norilsk y a Krasnoyarsk, de las que fue expulsado por ser sacerdote, y por último a Abakán, donde trabajó como mecánico. En 1963 pudo regresar a Estados Unidos (desde 1947 había sido dado por muerto) gracias a que fue canjeado por dos espías rusos. En Estados Unidos, el padre Ciszek continuó con su labor sacerdotal. Tras su muerte, en 1990 se inició su proceso de beatificación.

Ciszek nos da razón de su supervivencia gracias al total abandono a la voluntad de Dios y da testimonio de su vida de oración, gracias a la cual venció la soledad, el dolor, el miedo y la desesperación. Y como explica el mismo, ante la pregunta de mucha gente de cómo logró sobrevivir a aquellos años en las cárceles soviéticas y en los campos de concentración de Siberia, su respuesta la expone con la mayor humildad y sencillez posible en que «Dios es un maestro paciente y yo he sido un alumno torpe»: lo espléndido de toda verdad divina es su sencillez y esta misma simplicidad hace que sea inadmisible a los sabios, prudentes y mundanos.

La fe es la respuesta que intenta mostrar en estas páginas y cómo esa verdad influyó en su vida y le sostuvo en cada una de sus experiencias. Es la respuesta a la pregunta de su supervivencia y afirma que el hombre no sólo tiene un deber y una obligación para su creador, sino que además Dios cuenta con un fin especial, con un amor especial, con una providencia especial para cuantos ha creado, Dios cuida de nosotros, nos protege y nos mantiene de uno en uno. Él nos envía las circunstancias de cada día de nuestra vida, de cada momento del día. En estas letras encontraremos la afirmación de que «Nadie puede conocer una paz mayor, nadie puede estar más comprometido, nadie puede alcanzar un sentimiento mayor de plenitud de vida que el hombre que cree la verdad de fe y lucha en ponerla en práctica cada día».

Este libro es un exponente de que si Dios está con nosotros nadie, ni siquiera la muerte puede separarnos de Él porque nada se escapa de sus manos, ya que todo procede de ellas.

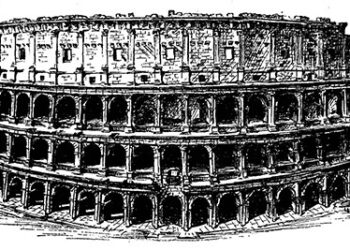

Los trescientos cristianos de Crac de los Caballeros, un lugar patrimonio de la humanidad

Qalat’al Hosn es un pueblo de la región del Valle de los Cristianos, en Siria, conocido por la impresionante fortaleza que los custodia, Crac de los Caballeros. El lugar es Patrimonio de la Humanidad, una de las joyas históricas...